En medio de las alambradas, cuando nacía Coyhaique, esta mujer nos contó sus terrores y sacrificios.

Atención: esta noticia fue publicada hace más de un añoEn medio de las alambradas, cuando nacía Coyhaique, esta mujer nos contó sus terrores y sacrificios.

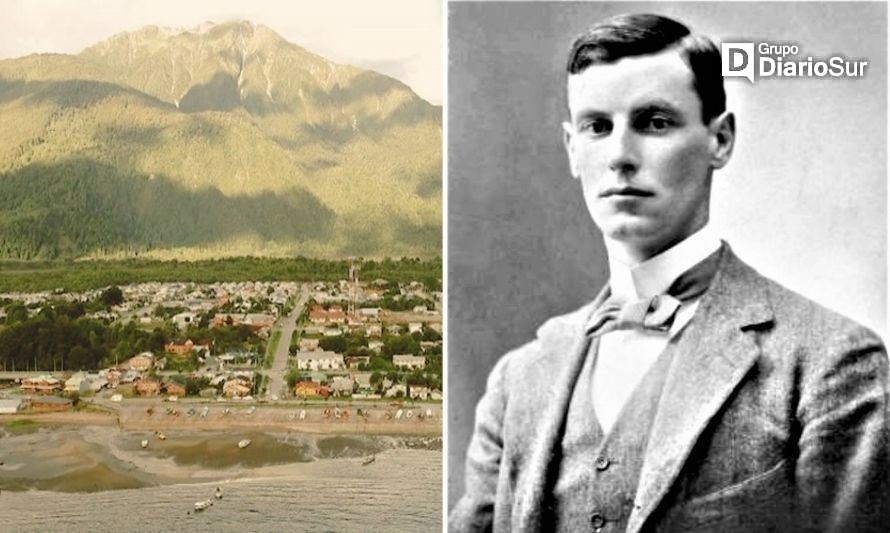

Conocí a Laura López a principios de 1957 frente a la garita de la plaza de Coyhaique, una extraña construcción como de casa de juguetes que protegía al carabinero de guardia. La vieja librería de los Casas Mackay se escarchaba frente a un poste de luz medio ladeado donde mostraban los anuncios de las películas.

Cuando uno entra a la ciudad parece que llegara a una feria de pueblo, con paseos de flores y rejas acanaladas sobre vigas con arbolillos que crecen por milagro. El pueblo parecía un camposanto, con un viento lúgubre que bailaba entre las sombras. Laura López descendió del camión de Tolosa para entrar a la casa y desempacar. Vi que llevaba una manta sobre sus hombros, unos pantalones ajustados y una chomba de lana. Hacía un frío descomunal en esa parte del planeta. Por el chisme familiar se supo que habían pasado penurias imposibles en la soledad del lago, y que grandes nevazones les habían sorprendido cerca de un embarcadero congelado. Vi a Laura perdida y sollozante, retorciendo en silencio sus manos blancas.

Los primeros relatos de su llegada

Tras la muerte de Laura en el invierno de 1999, pudieron revelarse sus secretos en la tranquilidad de mis apuntes y bajo la luz tenue de mi lámpara de pensar. De hecho, con su sollozo callado y unos ojos que se iban escondiendo bajo la cabeza gacha, Laura me quería decir en el relato que no nos olvidemos de ella y de lo que pasó en la cabaña del lago con esos hijos tan chicos por el amor de Dios.

Entre la plaza pentagonal y la casa de los Ruedlinger López, mediaban unos trescientos metros. Diviso de cerca su aún recordado antejardín con un portoncito de varillas de madera mal pintadas y un picaporte antiguo que se traba y se destraba. La casa es del barrio Simpson, un vecindario triste de las últimas calles, antes de endilgar por el camino de ripio rumbo al río. Al trasponer el portoncito que ya se cae, llamo a los gritos y me abre doña Laura, vestido azul claro, cabello cano, rostro translúcido.

—Ya me había avisado Walton— me dice susurrando.

Tomamos café a las 5.40 de la tarde con ardores de fuego. El martes 14 de febrero de 1955 fue el último día que lo vi ―me dice. Y usted no me va a creer, pero unos años después volvió a aparecérseme. Sí. Regresó y me dijo que allá afuera los perros llevaban cinco días sin poder respirar, que vaya así no más y que llevara agua caliente para ver si se descongelaban de una vez. Esa fue la primera señal. Después siguieron las gallinas castellanas que daban vueltas y se caían muertas. Lo peor es que estaban amontonadas en el patio, como una parvada de plumas, patas y cabezas. Así que las cubrimos con astillitas y palos de ñires y de a poco fuimos encendiendo esos fuegos.

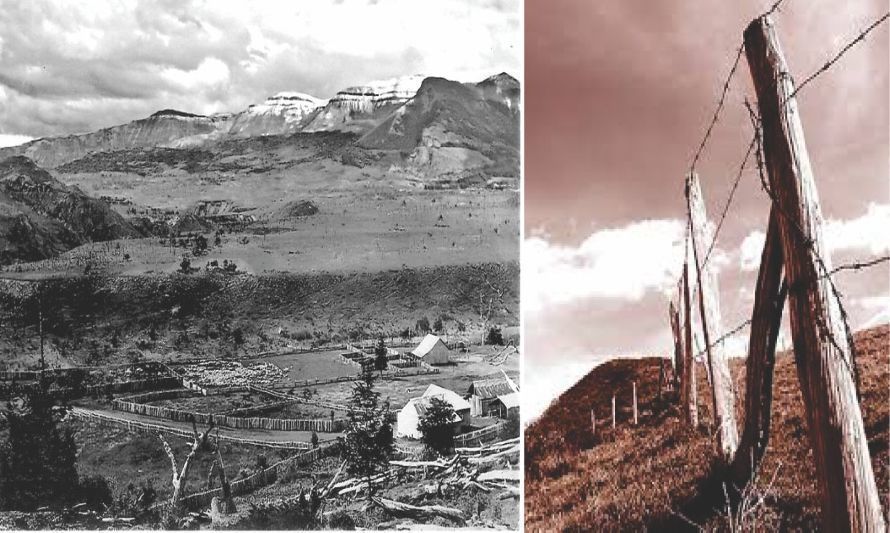

Julio López, el alambrador

Las alambradas están ahí y sólo las mueven los fuertes vientos de la tarde y los piños de ovejas y corderos cuando pasan al otro lado por la tranquera. Parece que han puesto una lata de dos metros sobre el guarda ganado y los administradores saben lo que es la palabra fidedigna, el documento firmado a sangre, como un ritual o algo así. Para lograrlo, han contratado hombres capaces y de cabeza rápida, que las arman en un amasijo de estacas y travesaños con los siete hilos de alambre tirantes, los del suelo separados con menos distancia que los tres de arriba para que los borregos, corderos, ovejas y crías no crucen al otro lado.

Uno de los hacedores de esos cercos, era Julio López, el padre de Laura.

Mi papá se conchabó desde un principio con los ingleses y fue bien bueno eso porque le tomaron confianza, así que pasó a ser el alambrador jefe. Yo lo veía de lejos, mientras jugaba con mis hermanos, lo admiraba, porque siempre se hacía acompañar por el más grande, el José Santos. Papá le enseñaba todo a él y a veces yo oía esas conversaciones. Hablaban sobre cómo pasar los alambres por los agujeros de los postes, y siempre usaban palabras como maneas, varillas maneadas, y también que los hilos van siempre tirantes y los postes bien derechos. Él era tan experto —me dijo Laura con tres palos de leña entre sus brazos.

López se encargó de la construcción del cercado que delimitaba los terrenos aledaños a la Estancia, y hasta la salida del camino hacia el valle. Se hizo entendido no sólo en alambradas sino también en tranqueras. La vida germinaba, se estaba llenando de gente, algunos acampaban en la pampa con sus carretas. Julio López y su hijo José Santos, amanecían al canto del gallo y regresaban a casa cuando el sol se iba perdiendo por las campiñas verdes de Panguilemu.

La llegada a Puerto Aysén y al Balseo

Laura llegó años después a Puerto Aysén cuando tenía dieciséis años, a bordo del vapor Mercedes, justo cuando su padre se iba a poner a las órdenes de un par de agrimensores que andaban por ahí con sus taquímetros sobre las planicies de la pampa.

Por los veinte, junto a sus hermanos, andaría eternas distancias a caballo hasta llegar a Balseo. Eran terrenos de Abdón Fuentes, un campo espacioso y amable lleno de matices de verde en tonos impensados. A la joven Laura la rodearon las huellas de los caminos. Cuando llegaron a la bahía, por primera vez conoció un gran fuegón, donde chirriaban dos asados al palo y reían los gauchos con boinas vascas. Durmió bien escuchando el ritmo de la lluvia sobre el zinc.

Al día siguiente llegaron a la estancia, una inmensa pampa que se descolgaba desde el monte grande del Divisadero y se iba alargando por un faldeo hasta tocar las riberas del río. Sólo dos casas daban señales de que algo estaba por empezar: la vivienda de dos aguas de Juan Carrasco, que había sido bautizada hace meses como la casa bruja, una construcción que funcionaría como primer correo, con la Victoria Travotic a tiempo completo, pero con un sueldo miserable. La segunda construcción era de Carlos Rodríguez, a una distancia bastante grande de la primera, al sur del valle de la pampa, y la tercera era de López, su hija Laura y sus hermanos. Estaba Carrasco y Tránsito Cárdenas, los señores Solices que eran vecinos y todos ayudaron a hacerla.

Viviendo en El Arenal

Los primeros inviernos de la familia transcurrirían en una casa de campo en El Arenal, cuyo dueño era el herrero Novoa, lugar en que trabajó por un tiempo don Julio, encargándose de los arreos y la manutención de las carretas y los preparativos para los viajes.

La gente se enfermaba gravemente, era mucho el frío que hacía, nosotros con toda esa nieve no podíamos vivir y tampoco queríamos que nos matara—lloriqueó Laura.

Setenta años más tarde, la dama había podido relatarme los asombrosos detalles de estas vivencias, con una nostalgia pesada, llena de lumbres e impaciencias. Ella era así, nada la abatió nunca. Su papá y su hermano José Santos, alzaron el campamento en plena pampa para alambrar todo el contorno del futuro Baquedano. La orden era circunvalar para evitar que la gente comenzara a levantar casas, algo que estaba prohibido.

La competencia por los límites

Cuando López recibió orden de alambrar sobre la nieve, en el invierno de 1927, había comenzado una lenta jornada de cavar hondo y enterrar postes y pilotes, ayudado por sus hijos. Cuentan que Carlos Rodríguez, el de la casa segunda, comenzó cierto día a retirar las alambradas, mostrando un afán beligerante. Y López al día siguiente las volvía a poner, para acatar órdenes de los ingleses, sin siquiera pensar que estaba provocando a su vecino. Ambos hombres se dejaron llevar por el orgullo y la impaciencia y siguieron con esos movimientos repetitivos durante varias jornadas. Mientras Rodríguez derribaba, López reinstalaba. El hecho fue tan comentado que se vieron obligados a llamar un interventor. Cuando Anderson se hizo presente acompañado por dos jinetes armados, zanjó de inmediato el interdicto y ordenó a López que excepcionalmente esos alambres se quedaran como estaban.

Recuerdos tenebrosos de los inviernos

Laura López se fue a vivir a Chile Chico y compartió la vida junto al suizo José Alberto Ruedlinger, casándose con él y acompañándolo a vivir al Tranquilo, a muchísima distancia de ahí en dirección al sur, donde estaba el Lago General Carrera. Qué cambios hubo en su vida. Qué diferencia. El testimonio del escollo y la imposibilidad es brutal y raya en lo inaudito. Rodeados de nieve, tapando las ventanas de su cabaña frente al lago, sin alimentos por muchas semanas, y ateridos sus cuerpos, fue casi imposible vivir. En el testimonio se oyen los balbuceos de la anciana, y observo intranquilo algunas lágrimas de congoja y emoción. Me dijo varias veces lo del patio cubierto de gallinas muertas y también repitió lo de los perros congelados que se morían de asfixia. No eran más que sueños —me explicó. Una cree que está loca en un momento de tanto miedo, y lo mejor es esconderse para no enloquecer. Creo que esos perros y gallinas eran como mis más grandes terrores.

Laura murió de vieja en el invierno de 1999, llevándose los plenilunios de lunas infinitas que iluminaban las alambradas de su padre. Se fue en medio de una tranquila soledad, llevándose sus sobresaltos del lago congelado y esa nieve que cubrió a la casa y a sus hijos. Se fue plácida y serena, riendo con voz alegre y exhibiendo sus canas y sus arrugas. Su palabra se conserva como un tesoro y también algunas fotos, donde se la ve con el cabello blanco, que no deja de moverse y brillar bajo una empalidecida pañoleta.

OBRAS DE ÓSCAR ALEUY

.jpg)

La producción del escritor cronista Oscar Aleuy se compone de 19 libros: “Crónicas de los que llegaron Primero” ; “Crónicas de nosotros, los de Antes” ; “Cisnes, memorias de la historia” (Historia de Aysén); “Morir en Patagonia” (Selección de 17 cuentos patagones) ; “Memorial de la Patagonia ”(Historia de Aysén) ; “Amengual”, “El beso del gigante”, “Los manuscritos de Bikfaya”, “Peter, cuando el rock vino a quedarse” (Novelas); Cartas del buen amor (Epistolario); Las huellas que nos alcanzan (Memorial en primera persona).

Para conocerlos ingrese a:

Oscar Hamlet, libros de mi Aysén | Facebook

Grupo DiarioSur, una plafaforma informativa de Global Channel SPA, Av. España, Pasaje Sevilla, Lote Nº 13 - Las Animas - Valdivia - Chile.

Powered by Global Channel

163893