La imaginación me roba una migaja de mi vida de niñez durante una función de matineé en la calle Serrano, año 1956 (Remembranza del escritor Óscar Aleuy)

Atención: esta noticia fue publicada hace más de un añoCada una de las gotitas que caen al suelo cuando uno es un muchacho, se convierten después en grandes cascadas que explotan como recuerdos y que extraen todo eso que, en el mismo momento que ocurren, nadie se da cuenta de su importancia. Hoy bajan esas corrientes de pasado y se encauzan aquí en medio de la página. Nos vamos al teatro de la calle Serrano, un galpón enorme lleno de ruidos y brillos, con una proyectora de películas del siglo pasado cuyo carreteo se escucha en toda la sala, amén de vibraciones, humo de cigarrillos, altibajos en la potencia de la luz, cortes generalizados del rollo y otros detalles que no se pueden olvidar.

El anuncio

La película la habían anunciado el jueves, justo cuando llegó el camión de los correos con el cargamento semanal de diarios atrasados y unos impresos con los membretes escritos en máquina Burroughs. García, un señor muy alto, me entregaba un paquete blanco todos los lunes a las seis, que ataba cuidadosamente en la parrilla de la bici para pedalear a casa y abrirlo. Entonces me encontraba con la tapa y el aroma de las tintas de colores donde se leía El Intrépido Peneca. Era el mundo preadolescente de las lecturas que casi imperceptiblemente fue quedándose al lado de las primeras películas.

Aquella tarde, Justino ya había estado anunciando en el camión negro la exhibición de la cinta y mucha gente se estaba preparando para ir. Incluso la señora rubia de la boletería abrió un poco antes el candado de la puerta para evitar los gentíos propios de las reservaciones mientras Gómez, provisto de una pala vieja intentaba tapar con ripio suelto las charcas de lodo que se iban formando alrededor de los galpones. Una lluvia ruidosa se precipitaba incontenible y no había parado desde el mismo martes en la noche. Con los chicos del grupo nos empezamos a preguntar qué pasaría si en vez de treparnos al árbol del mercado para organizar los juegos de la guerra, no íbamos de nuevo al cine de Donosor con las bolitas de vidrio en los bolsillos.

Antes de la función

A la señora de las entradas a lo mejor le hubiera gustado que estuvieran ahí vestidos con esos overoles azulinos frente a la muchedumbre. En un instante todo fue decidido y cerca de la noche ya los chicos sabían que el domingo temprano después de almuerzo, tendrían que juntarse frente al monolito de O’Higgins de la plaza. El sábado no pudieron sino pensar en la película. Toda la mañana saltaron los charcos de agua jugando a quién llega más lejos mientras oían el estridente chirrido del parlante con cantantes mejicanos y que la mujer, luego de instalar el gramófono de madera con vetas café con leche, iba enarbolándolas tema tras tema para que la gente tuviera siempre algo que escuchar. Ella misma vigilaba todos los detalles para que su enaltecida clientela continuara esperando al compás de las rancheras de Aceves y Las Jilguerillas, en un son rabioso que entraba por todas partes, como si esos arpegios fueran dueños del aire y quisieran convencer a un público que amaba las canciones mexicanas. Siempre era lo mismo cuando llegaba el fin de semana. El sonido lo empezaban a escuchar la cuadra antes, distinguiendo primero el anclaje reventado de los altos decibeles del flautín y el eco adormecido de su llanto.

Los acomodadores de la tarde

Estábamos ahí muy cerca de las filas pensando en la señora que abriría la puerta alta para que entremos y nos pongamos los gorritos negros que nos entregaba junto con la linterna y el uniforme azul. Después subíamos al baño del segundo piso y frente al espejo nos iniciábamos en nuestro trabajo de acomodadores mientras un tumulto vociferante pugnaba por entrar. La señora mostraba sus ojos tristes de tanto escuchar a Aceves y nos abría la puerta hasta el dosel para empezar a descorrer el cerrojo y entre por fin toda esa gente con pasos aglomerados. La enorme sala comenzaba a inflarse como si fuera un globo lleno público desarmando envoltorios de calugas caseras, chocolates y galletas que le compraban al chico Oyarzo en la dependencia del fondo, cerca de los baños.

Sería muy difícil olvidar aquella tarde de lluvia, ya que algo misterioso nos decía al oído que iríamos a conocer de frente la otra cara de la vida, como creer que uno tiene que seguir creciendo después de eso. Justo a las tres y cuarto un torbellino de murmullos se agitó en el aire. Y cuando se apagaron las luces y todo pasó a negro, muy atrás en la fila de los besos, los asientos comenzaron a rechinar.

El noticiero Emelco fue la primera señal, con el locutor español de voz vieja y engolada que casi siempre infundía un lejano matiz de solemnidad a las presentaciones. De fondo la música sinfónica del algún concierto siempre muy mal elegido. Se oían las marchas militares, el detalle de los conflictos políticos, los avatares del fútbol y el boxeo y siempre la alameda de Santiago. Las mujeres se veían muy tapadas y sin los colores de hoy. Después llegó El mundo al Instante con la característica voz española y una banda sonora inolvidable con las primeras sinopsis que se anunciaban con bombos y platillos. Pero nosotros teníamos que seguir atendiendo a los rezagados, enarbolando linternas y avanzando por el pasillo en busca de un espacio disponible. Era necesario hacer caber a la mayor gente posible porque el sueldo dependía de la cantidad de boletos cortados.

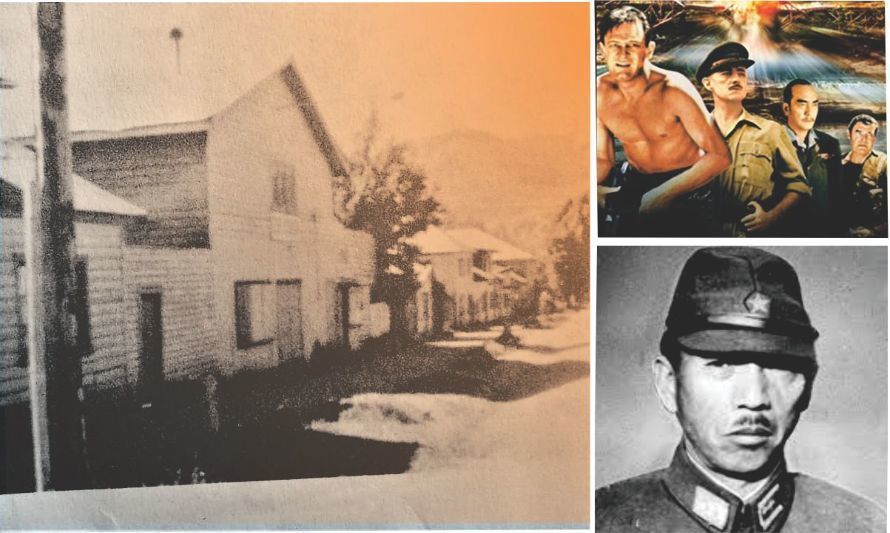

Cuando terminaron de llenarse los asientos de la sala y la película estaba por comenzar, nos dirigimos al foyer, justo a tiempo para que tronaran los acordes introductorios y empezaran a apagarse las luces. Antes de cerrar los cortinajes de la entrada, alcanzamos a leer el título y sentimos esa música incidental golpeando el estómago y unas letras inmensas que ocupaban todo el ancho de la pantalla: El puente sobre el río Kwai.

Comienza la función

En las familias ya habían contado cómo era la película. Inmediatamente pensamos en algo que no podíamos perdernos, no sólo por el duelo eterno entre Nicholson y Saíto sino además por el contexto de la segunda guerra que denotaban sus escenas. Además, a mamá le encantaba William Holden que aparecía siempre en las revistas Ecran y Mi Vida y a mí, la guerra y las soldadescas en medio de las patrullas, el avance de los tanques y un enormísimo puente que deslumbraba en el centro del río Kwai haciendo que se nos entrara el habla.

Nos quedamos mudos viendo las escenas del ferrocarril de la muerte y el ambiente de Siam del 43 con muchos prisioneros de guerra británicos. De pronto se había producido dentro de la sala un injerto hacia otra realidad, como si estuviéramos incrustados en el telón blanco, y empezáramos a pasar de un lugar a otro sintiendo oleadas de terror. No llegó nadie más a sentarse luego de pasada la primera hora, así que nos quedamos en el suelo y seguimos viendo todos los detalles de la película con las linternas en las manos, no importándonos para nada que la señora llegara y nos encontrara ahí.

Lo que nos llamaba y acercaba al centro eran los avances de las tropas, los tanques del primer plano y el sonido atronador de la guerra. Ahí estábamos, rodeados de cientos de personas en silencio, casi como encajadas en los entresijos del argumento y haciendo que sonaran más y más fuerte los celofanes de los envoltorios.

El extraño espectador

Nunca supimos en qué momento apareció, y lo cierto es que no nos dimos cuenta de su presencia ni siquiera cuando lo hicimos pasar con la linterna en medio de las sombras. Era un espectador distinto a todos, nervioso y muy movedizo. En cierto momento les dije a mis amigos que aquel hombre me provocaba un miedo extraño y sentía que algo raro iba a ocurrir. Pero ellos simplemente me respondieron con un largo silencio, sin dejar de sacar los celofanes de sus calugas. Alcancé a divisarlo entre el claroscuro de la sala y me di cuenta que no era nada especial, sólo que parecía ser el único que no se había sacado el sombrero y se movía frenéticamente, se ponía de pie y se volvía a sentar, se llevaba las manos a la cara y jadeaba y entornaba los ojos. Todos esos movimientos los repetía una y otra vez. Fue cuando la patrulla de Saíto apareció corriendo detrás de una colina y el tanque monumental de Nicholson expulsó su muy ruidoso proyectil, que el hombre gritó, subiéndose a la butaca. Salimos como una tromba de donde estábamos y sólo al avanzar por el largo pasillo nos dimos cuenta que había sacado un arma del bolsillo y se había movido hacia el telón y disparado dos veces provocando un fogueo naranjo y una explosión tan fuerte y tan cerca, que hizo inevitable el griterío y la estampida. Varias mujeres y niños chillaron y se oyeron imprecaciones de todo tipo, gritos y exclamaciones hacia el hombre cuya silueta se recortaba como una sombra ominosa delante del telón, permaneciendo ahí con su película viva, cuando ya comenzaba el desenlace.

Pude distinguir a lo lejos al pistolero de pie sobre su asiento, recargando el arma medio agazapado, seguramente para seguir disparando. Escuché a la señora rubia llamarnos a gritos, y nos dirigimos hacia un espacio por la puerta trasera para tomar un atajo.

Final insospechado

Entonces sucedió lo impensado. El general Saíto fue abandonado por su pelotón, semi tendido justo por detrás del tanque enemigo y disparando una y otra vez su arma, como si fuera ese el último intento por salvar su vida. La música incidental creció y creció mientras el general era acribillado en medio del campo de batalla con el puente gigantesco de fondo y la compuerta del tanque abriéndose para que aparezca el rubio teniente británico, justo cuando la cámara lograba enfocarlo en primerísimo primer plano, sonriente y victorioso, con una dentadura perfecta, ninguna herida, ningún rasguño.

Cuando se encendieron las luces, el pistolero del teatro se encontraba en el suelo junto a su butaca, con el arma humeante entre sus manos y un charco de sangre derramándose por el piso. El sombrero ahora era negro y el cuerpo colgaba de un respaldo con la cabeza ladeada y los ojos muy abiertos.

Ningún compañero de unidad, ni un amigo de barraca ni tampoco el sargento a cargo del pelotón, vinieron a socorrerlo. Tampoco los camilleros corrieron a buscarlo para llevárselo a primeros auxilios ni la señora del teatro hizo que lo sacaran de ahí para preparar la próxima función que estaba anunciada para las siete de la tarde.

OBRAS DE ÓSCAR ALEUY

.jpg)

La producción del escritor cronista Oscar Aleuy se compone de 19 libros: “Crónicas de los que llegaron Primero” ; “Crónicas de nosotros, los de Antes” ; “Cisnes, memorias de la historia” (Historia de Aysén); “Morir en Patagonia” (Selección de 17 cuentos patagones) ; “Memorial de la Patagonia ”(Historia de Aysén) ; “Amengual”, “El beso del gigante”, “Los manuscritos de Bikfaya”, “Peter, cuando el rock vino a quedarse” (Novelas); Cartas del buen amor (Epistolario); Las huellas que nos alcanzan (Memorial en primera persona).

Para conocerlos ingrese a:

Oscar Hamlet, libros de mi Aysén | Facebook

Grupo DiarioSur, una plafaforma informativa de Global Channel SPA, Av. España, Pasaje Sevilla, Lote Nº 13 - Las Animas - Valdivia - Chile.

Powered by Global Channel

168855